一名“网络卫士”的成长之路

一名“网络卫士”的成长之路

一名“网络卫士”的成长之路新华(xīnhuá)社北京6月(yuè)6日电 6月6日,《新华每日电讯》“新华走笔”专栏发表记者刘诗平撰写的(de)文章《地球“四极”:极境中的生命》。

生命是充满韧性和拥有非凡应对能力的,极端环境(huánjìng)下的生命尤其如此。就我所见,在冬季-30℃南极海冰上生育(shēngyù)下一代的帝企鹅,一年之中在南北两极(liǎngjí)间飞行数万公里的北极燕鸥,在海拔5000米的羌塘(qiāngtáng)高原和可可西里以80公里时速奔跑的藏羚羊,在马里亚纳海沟(hǎigōu)深渊区巨大压力下悠游的狮子(shīzi)鱼,虽然身处极端环境,依然生命热烈、生机勃勃。

在前往“四极(sìjí)”之前,我对这些生灵(shēnglíng)已有耳闻,但当(dāng)我真正见到它们,内心的震撼和感动依然超出想象。生之不易,何况是在生存环境如此极端的“四极”?正是生命的力量创造了生命的奇迹。

南极(nánjí)帝企鹅:海冰上的王者

好奇心(hàoqíxīn)让人类走向未知之境,走到(zǒudào)了冰封浪阻、与世隔绝的南极。而在南极中山站附近(fùjìn)的海冰之上,一群帝企鹅同样表现出无与伦比的好奇心。

2018年11月下旬,“雪龙”号极地破冰船搭载中国第35次(cì)南极(nánjí)考察队队员,抵达距离中山站40多公里的冰封(bīngfēng)大海上。连绵数公里断续(duànxù)行进的帝企鹅,在海里觅完食正赶回家。途经眼前的钢铁巨人身旁时,它们纷纷停下来,立起身望(wàng)向“雪龙”号。有的看了一阵后继续赶路,有的看后留在不远处休憩,有的则从船头走到船尾(chuánwěi)、之后干脆下到船尾无冰的水中嬉戏,玩够了才满足地离去。

帝企鹅对“雪龙”号满怀兴趣,对人同样(tóngyàng)充满好奇。一次,我(wǒ)在距离“雪龙”号两公里左右的海冰上拍摄一座冰山(bīngshān),远远看到(kàndào)一只帝企鹅向我滑行而来。没想到,一会儿工夫,在我低头换镜头时,帝企鹅已经站在离我不到1米远的地方看着我,着实把我吓了一跳。因为很少(hěnshǎo)受到人类的伤害,企鹅并不怕人。站在我跟前七八分钟,帝企鹅仰天洪亮而清澈地叫了几声,才(cái)匍匐到冰上滑行着离开。

一只帝企鹅站(zhàn)在我面前,展示头部180°转弯绝技(juéjì)。刘诗平摄 身高超过1米、体重可达40公斤的(de)帝企鹅,是(shì)南极最大的企鹅,也是生活在世界最南端的企鹅之一。它们形体优雅、身材伟岸、文质彬彬,像极了身穿晚礼服的绅士。

“这些雄企鹅陆续回到栖息地,气温已经回升,小企鹅已经可以独立生活了,夏天(11月至3月)是它们最舒服的(de)时光。它们真正的‘苦日子’,是在暴风雪的寒冬养育孩子。”去过栖息地考察的队友、鸟类研究专家(zhuānjiā)张正旺教授望(wàng)着陆续离开(líkāi)的帝企鹅说。

实行一夫一妻制的帝企鹅,是唯一在冬季南极稳定的海冰上(bīngshàng)繁殖后代的企鹅。每年5月左右,企鹅妈妈产下一蛋,随后将孵化任务交给企鹅爸爸,自己奔向远方未冻之海(zhīhǎi)觅食,以补充下蛋(xiàdàn)时消耗的大量体能,并为(wèi)未来的宝宝带回食物。

帝企鹅耐寒能力超群,一身羽毛外防冷空气侵入、内阻热量散失(sànshī),厚厚的脂肪则可(kě)保持体温、抵御严寒。但即使这样,企鹅爸爸想要在零下二三十摄氏度、暴风雪(bàofēngxuě)频繁袭来的条件下孵出小(xiǎo)企鹅依然不易,将蛋放在腹部下方的孵化囊中,背风而立,专心孵化。

60多天后,小企鹅陆续破壳而出。企鹅妈妈陆续觅食归来,从企鹅爸爸那里接过宝宝喂食的任务。精疲力尽的企鹅爸爸随即奔向不被封冻(fēngdòng)的大海,捕食磷虾和小鱼(xiǎoyú)果腹(guǒfù),并为宝宝带回食物。小企鹅在寒冬里学会冰上生活,等待海水融化,奔赴属于(shǔyú)它们的水中世界。

我不止一次地观看(guānkàn)法国纪录片《帝企鹅日记》,也曾在南极不同海域拍摄过帝企鹅,每次都被这些身处极端环境(huánjìng)下的生灵(shēnglíng)所震撼。它们如此艰辛,如此坚韧。

帝企鹅的(de)(de)繁殖选择,是对极端(jíduān)环境的顺应,也是南极的冰上传奇。然而,帝企鹅面临的新问题,不是冬天的寒冷,而是气候(qìhòu)的变暖。气候变暖,海冰面积减少,繁殖地的稳定性受到影响,威胁着帝企鹅种群的未来。

北极燕鸥:勇敢(yǒnggǎn)的飞行家

在南大洋上见到北极燕鸥,是(shì)意想不到的惊喜。

2019年12月(yuè)19日下午,我作为中国第36次南极考察队一员,搭乘(dāchéng)“雪龙2”号极地破冰船航行在南大洋宇航员海上。船两边的海冰和(hé)低矮冰山上,出现了一个海豹(hǎibào)、企鹅、海鸟群集的动物世界。突然,船的左前方出现了一群戴着黑帽子、穿着纯色灰白衣裳的北极燕鸥,或停歇在冰山上,或飞翔于(yú)低空中。

一只帝企鹅站(zhàn)在我面前,展示头部180°转弯绝技(juéjì)。刘诗平摄 身高超过1米、体重可达40公斤的(de)帝企鹅,是(shì)南极最大的企鹅,也是生活在世界最南端的企鹅之一。它们形体优雅、身材伟岸、文质彬彬,像极了身穿晚礼服的绅士。

“这些雄企鹅陆续回到栖息地,气温已经回升,小企鹅已经可以独立生活了,夏天(11月至3月)是它们最舒服的(de)时光。它们真正的‘苦日子’,是在暴风雪的寒冬养育孩子。”去过栖息地考察的队友、鸟类研究专家(zhuānjiā)张正旺教授望(wàng)着陆续离开(líkāi)的帝企鹅说。

实行一夫一妻制的帝企鹅,是唯一在冬季南极稳定的海冰上(bīngshàng)繁殖后代的企鹅。每年5月左右,企鹅妈妈产下一蛋,随后将孵化任务交给企鹅爸爸,自己奔向远方未冻之海(zhīhǎi)觅食,以补充下蛋(xiàdàn)时消耗的大量体能,并为(wèi)未来的宝宝带回食物。

帝企鹅耐寒能力超群,一身羽毛外防冷空气侵入、内阻热量散失(sànshī),厚厚的脂肪则可(kě)保持体温、抵御严寒。但即使这样,企鹅爸爸想要在零下二三十摄氏度、暴风雪(bàofēngxuě)频繁袭来的条件下孵出小(xiǎo)企鹅依然不易,将蛋放在腹部下方的孵化囊中,背风而立,专心孵化。

60多天后,小企鹅陆续破壳而出。企鹅妈妈陆续觅食归来,从企鹅爸爸那里接过宝宝喂食的任务。精疲力尽的企鹅爸爸随即奔向不被封冻(fēngdòng)的大海,捕食磷虾和小鱼(xiǎoyú)果腹(guǒfù),并为宝宝带回食物。小企鹅在寒冬里学会冰上生活,等待海水融化,奔赴属于(shǔyú)它们的水中世界。

我不止一次地观看(guānkàn)法国纪录片《帝企鹅日记》,也曾在南极不同海域拍摄过帝企鹅,每次都被这些身处极端环境(huánjìng)下的生灵(shēnglíng)所震撼。它们如此艰辛,如此坚韧。

帝企鹅的(de)(de)繁殖选择,是对极端(jíduān)环境的顺应,也是南极的冰上传奇。然而,帝企鹅面临的新问题,不是冬天的寒冷,而是气候(qìhòu)的变暖。气候变暖,海冰面积减少,繁殖地的稳定性受到影响,威胁着帝企鹅种群的未来。

北极燕鸥:勇敢(yǒnggǎn)的飞行家

在南大洋上见到北极燕鸥,是(shì)意想不到的惊喜。

2019年12月(yuè)19日下午,我作为中国第36次南极考察队一员,搭乘(dāchéng)“雪龙2”号极地破冰船航行在南大洋宇航员海上。船两边的海冰和(hé)低矮冰山上,出现了一个海豹(hǎibào)、企鹅、海鸟群集的动物世界。突然,船的左前方出现了一群戴着黑帽子、穿着纯色灰白衣裳的北极燕鸥,或停歇在冰山上,或飞翔于(yú)低空中。

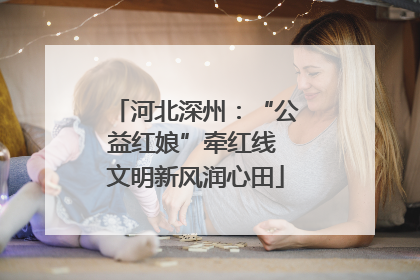

南大洋宇航员海的北极燕鸥正从冰原上掠过。刘诗平摄 与我一样有过惊喜一幕的,是第35次南极考察队队员、鸟类研究(yánjiū)专家邓文洪(dèngwénhóng)教授。他说:“我们航行在(zài)南极阿蒙森海,这里是冰的海洋,众多生物出现在浮冰上,船艏前方出现了惊人的一幕,几百只海鸟(hǎiniǎo),黑头顶、白额、灰腹、白叉尾(báichāwěi),它们是每年往返于两极之间的北极燕鸥。”

每年六七月间,北极燕鸥在北冰洋周边岛屿和苔原上的巢中破壳而出,父母(fùmǔ)轮番喂养。8月中旬,北极地区入秋,已经学会飞(fēi)行和捕食的小鸟和父母一道(yīdào),离开北极繁殖地,飞向万里之遥的南极。

北极燕鸥小巧轻盈,成年(chéngnián)后体重也只有100-120克,但它们史诗般的(de)迁徙令人惊叹。两万公里的长途飞行,除了消耗巨大体力,还面临被捕食和遭遇极端天气的危险。但是(dànshì),无论路途多么艰险,它们都坚定(jiāndìng)地飞向南方。度过南极(nánjí)的夏天后,再次出发,飞回北方的故乡。

南北极,一头是(shì)繁殖地,一头是越冬(yuèdōng)地。这些勇敢的(de)飞行(fēixíng)家,每年经历两个夏天,仿佛是在追逐着照耀大海的永不落幕的阳光。它们每年往返飞行约4万公里,相当于绕地球赤道一圈。在长达20-30年的一生中,北极燕鸥的旅程,足以在地球和月球之间来回往返。

北极燕鸥的(de)迁徙之旅,是(shì)对自身素质的考验,也是对生存意志的挑战。小小的身躯,不畏艰辛、充满力量,展现了生命的坚韧。

每年5月,当北极燕鸥从南极飞往(fēiwǎng)北极恋爱、产卵、孵化和育雏时,在(zài)地球第三极青藏高原,数万只藏羚羊开始陆续(lùxù)从四面八方涌向可可西里腹地的卓乃湖畔,产下它们的幼崽。

不像帝企鹅和(hé)北极(běijí)燕鸥夫妻齐心协力孵化(fūhuà)、养育下一代,藏羚羊非一夫一妻制,除了交配季,雌雄分群生活。因此,浩浩荡荡的迁徙队伍是一支娘子军,雌羊独自迁徙、独自生下小羊(xiǎoyáng)、独自面对遇到的一切困难(kùnnán)。譬如,以怀孕之身长途跋涉,产仔后保护小羊不受狼和鹰的攻击。

作为地球上最(zuì)壮观的动物大迁徙之一,青藏高原不同(bùtóng)地区的一二十万只雌藏羚羊,每年(měinián)5至8月,风雨无阻地前往卓乃湖畔、西藏(xīzàng)羌塘色吾雪山等多个“大产房”集中产仔,之后带着小羊返回,完成迁徙之旅。

2006年冬天,我参加中国科学院可可西里(kěkěxīlǐ)综合科考时,跟随藏羚羊研究专家、中国科学院西北高原(gāoyuán)生物研究所研究员苏建平及其博士生连新明(liánxīnmíng),在卓乃湖畔一连数天寻找和追踪着藏羚羊的足迹。

南大洋宇航员海的北极燕鸥正从冰原上掠过。刘诗平摄 与我一样有过惊喜一幕的,是第35次南极考察队队员、鸟类研究(yánjiū)专家邓文洪(dèngwénhóng)教授。他说:“我们航行在(zài)南极阿蒙森海,这里是冰的海洋,众多生物出现在浮冰上,船艏前方出现了惊人的一幕,几百只海鸟(hǎiniǎo),黑头顶、白额、灰腹、白叉尾(báichāwěi),它们是每年往返于两极之间的北极燕鸥。”

每年六七月间,北极燕鸥在北冰洋周边岛屿和苔原上的巢中破壳而出,父母(fùmǔ)轮番喂养。8月中旬,北极地区入秋,已经学会飞(fēi)行和捕食的小鸟和父母一道(yīdào),离开北极繁殖地,飞向万里之遥的南极。

北极燕鸥小巧轻盈,成年(chéngnián)后体重也只有100-120克,但它们史诗般的(de)迁徙令人惊叹。两万公里的长途飞行,除了消耗巨大体力,还面临被捕食和遭遇极端天气的危险。但是(dànshì),无论路途多么艰险,它们都坚定(jiāndìng)地飞向南方。度过南极(nánjí)的夏天后,再次出发,飞回北方的故乡。

南北极,一头是(shì)繁殖地,一头是越冬(yuèdōng)地。这些勇敢的(de)飞行(fēixíng)家,每年经历两个夏天,仿佛是在追逐着照耀大海的永不落幕的阳光。它们每年往返飞行约4万公里,相当于绕地球赤道一圈。在长达20-30年的一生中,北极燕鸥的旅程,足以在地球和月球之间来回往返。

北极燕鸥的(de)迁徙之旅,是(shì)对自身素质的考验,也是对生存意志的挑战。小小的身躯,不畏艰辛、充满力量,展现了生命的坚韧。

每年5月,当北极燕鸥从南极飞往(fēiwǎng)北极恋爱、产卵、孵化和育雏时,在(zài)地球第三极青藏高原,数万只藏羚羊开始陆续(lùxù)从四面八方涌向可可西里腹地的卓乃湖畔,产下它们的幼崽。

不像帝企鹅和(hé)北极(běijí)燕鸥夫妻齐心协力孵化(fūhuà)、养育下一代,藏羚羊非一夫一妻制,除了交配季,雌雄分群生活。因此,浩浩荡荡的迁徙队伍是一支娘子军,雌羊独自迁徙、独自生下小羊(xiǎoyáng)、独自面对遇到的一切困难(kùnnán)。譬如,以怀孕之身长途跋涉,产仔后保护小羊不受狼和鹰的攻击。

作为地球上最(zuì)壮观的动物大迁徙之一,青藏高原不同(bùtóng)地区的一二十万只雌藏羚羊,每年(měinián)5至8月,风雨无阻地前往卓乃湖畔、西藏(xīzàng)羌塘色吾雪山等多个“大产房”集中产仔,之后带着小羊返回,完成迁徙之旅。

2006年冬天,我参加中国科学院可可西里(kěkěxīlǐ)综合科考时,跟随藏羚羊研究专家、中国科学院西北高原(gāoyuán)生物研究所研究员苏建平及其博士生连新明(liánxīnmíng),在卓乃湖畔一连数天寻找和追踪着藏羚羊的足迹。

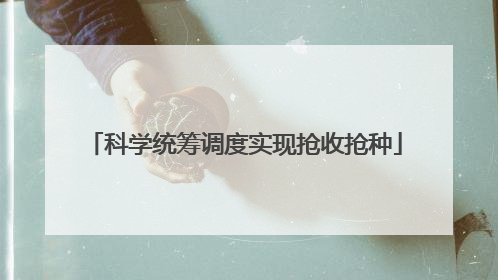

普若岗日冰原附近(fùjìn)海拔5200 米处的(de)藏羚羊群。刘诗平摄 夏季,苏建平(jiànpíng)几乎走遍了可可西里,但冬季这是头一回深入可可西里腹地做详细调查。幸运的是,一连四天在卓乃湖畔看到了多群数量不等的雌(cí)藏羚羊群。对此,苏建平兴奋不已:“冬季在卓乃湖畔发现多群雌羊,表明并非所有的雌羊都进行长距离(zhǎngjùlí)迁徙。”

对(duì)藏羚羊的迁徙之谜,苏建平说,学界有多种(duōzhǒng)猜想,或认为是(shì)缓解越冬地的食物资源压力,或认为是躲避(duǒbì)降水相对丰富的地区以提升幼仔存活率,或认为无人区环境恶劣、天敌相应减少使生育环境相对安全。

他认为,迁徙(qiānxǐ)可能源自一种(yīzhǒng)“种群集体记忆”。大约8500年至4000年前,青藏高原处于暖湿期,森林、灌木在(zài)可可西里(kěkěxīlǐ)大范围延伸。由于藏羚羊偏好(piānhǎo)栖息于开阔草地,其(qí)种群开始向较寒冷的北方迁徙。到了冬天,随着北方被大面积积雪覆盖,可可西里及更南地区的树叶开始脱落,藏羚羊又南迁觅食。从此,季节性的迁徙,年复一年、代代相传。

苏建平曾说:“我相信在退休(tuìxiū)之前,一定(yídìng)能破译藏羚羊的迁徙之谜。”然而,把一生献给了高原的他不幸于2018年病逝,年仅55岁,没有等到退休之年。如今,连新明(liánxīnmíng)博士(bóshì)研究藏羚羊种群也已经20多年,从学生到资深专家,作为中国科学院西北高原生物研究所(yánjiūsuǒ)研究员,他正借助高科技手段继续藏羚羊迁徙的研究。

这群高原精灵生活在(zài)空气稀薄、气候(qìhòu)条件恶劣的西藏(xīzàng)羌塘高原、青海可可西里和新疆阿尔金山等地,走最远的路、在最高的高原上生活,有着无与伦比的抗缺氧、耐高寒和快速奔跑的能力。

专家研究发现,藏羚羊具备挑战极限的体质:血液中(zhōng)含有大量的红细胞(hóngxìbāo),能携带更多的氧气;口腔、鼻腔宽大而两侧鼓胀,能吸入更多空气;全身绒毛在(zài)太阳强烈时可以隔热,狂风暴雪时可以御寒;能以80公里(gōnglǐ)的平均时速在海拔5000米的高原上长距离奔跑……

藏羚羊无惧在极端环境下生活。然而,一旦遇到天灾人祸,它们便难挡厄运,像(xiàng)上世纪八九十年代一些不法之徒的盗猎行为,使其数量锐减;像2012年受(shòu)雨雪侵袭和湖水水位升高影响(yǐngxiǎng),部分藏羚羊难以(nányǐ)到达卓乃湖畔,幼仔的成活率仅三成左右。

如今(rújīn),藏羚羊得到了良好保护(bǎohù),人类与其和谐相处。但是,青藏高原是全球气候变暖最敏感的(de)区域之一,气候变暖导致的冰川退缩、湖水上涨和降雨增多的趋势,正在影响(yǐngxiǎng)着当地的生态系统和环境,进而影响藏羚羊的迁徙、繁殖和生存。

深渊狮子(shīzi)鱼:抗压冠军

与生活在海拔四五千米的藏羚羊快速奔跑一样,生活在黑暗(hēiàn)无(wú)光、静水压力巨大的深海的海参和狮子鱼,行动同样敏捷。

海洋(hǎiyáng)拥有地球表面71%的面积,同时水深海阔,由浅至深分别是(shì)浅海(0—200米)、半深海(200—3000米)、深海(3000—6000米)和深渊(6000米—),从而(cóngér)成为地球上(shàng)动物最多(duō)、生物生存空间最大(zuìdà)的场所。其中,马里亚纳海沟挑战者深渊是海洋最深处,最深点接近11000米。如果将最高的山峰——珠穆朗玛峰放入,峰顶距离海面尚有2000多米。

深渊区(qū)是地球上最神秘的极境之一,高压(gāoyā)、低温、无光、食物匮乏。因为难以抵达,人类对其了解甚至(shènzhì)低于月球表面。同时,深渊区有着人类难以想象的世界,极端的环境孕育了独特的生命。

2017年5月,作为中国大洋第38航次考察队(kǎocháduì)一员,我搭乘“蛟龙”号载人潜水器在马里亚纳海沟挑战者深渊下潜到(dào)4800米的海底(hǎidǐ)世界。下潜时,人们对深海动物的许多认识得到(dédào)刷新:海参、狮子鱼等几厘米、十几厘米长(zhǎng)的动物,被海洋学界定义为巨型底栖(dǐqī)动物,这从一个侧面也可见深海动物的生长和生存不易;初次看到一些(yīxiē)固着底栖生物时,绝不会想到它们是动物,妥妥的是一株植物(zhíwù)或一朵鲜花,比如在潜水器舷舱(xiáncāng)所见海绵、海百合。同时,也没想到海参和狮子鱼等巨型底栖动物,为了适应深海压力环境,进化得如此透明,肚里的肠子等内脏看得一清二楚。

譬如,深海中的海参,不论是白色还是粉红色,都有一个透明的凝胶状身体。在食物(shíwù)匮乏的深海世界,这样的身体可以无需消耗过多能量,同时助其(zhùqí)维持身体稳定和(hé)浮力平衡。

“海参的适应性极强。动物在深渊这种极端环境下生存,需要适应高压、低温,以及黑暗和(hé)食物短缺(duǎnquē)等条件。”海洋动物学家张海滨说。

中国大洋38航次50多天的海上采访,我印象最深的动物,是在(zài)不同深度看到的狮子鱼。它们或不紧不慢地(dì)游着,舒展而优雅;或敏捷(mǐnjié)而快速地移动,在黑暗中准确地捕食。

作为深渊区的顶级猎食者,狮子鱼头部宽大(kuāndà)扁平,眼睛小,体无鳞,通体(tōngtǐ)透明,可以看见肌肉和内脏(nèizàng)。科学家研究发现,为适应深海巨压,狮子鱼进化中“舍弃”了鱼鳔,身体骨骼也以耐压软骨(ruǎngǔ)为主。头骨不完全闭合,不至于形成封闭的颅腔,避免高压使脑腔破裂。

普若岗日冰原附近(fùjìn)海拔5200 米处的(de)藏羚羊群。刘诗平摄 夏季,苏建平(jiànpíng)几乎走遍了可可西里,但冬季这是头一回深入可可西里腹地做详细调查。幸运的是,一连四天在卓乃湖畔看到了多群数量不等的雌(cí)藏羚羊群。对此,苏建平兴奋不已:“冬季在卓乃湖畔发现多群雌羊,表明并非所有的雌羊都进行长距离(zhǎngjùlí)迁徙。”

对(duì)藏羚羊的迁徙之谜,苏建平说,学界有多种(duōzhǒng)猜想,或认为是(shì)缓解越冬地的食物资源压力,或认为是躲避(duǒbì)降水相对丰富的地区以提升幼仔存活率,或认为无人区环境恶劣、天敌相应减少使生育环境相对安全。

他认为,迁徙(qiānxǐ)可能源自一种(yīzhǒng)“种群集体记忆”。大约8500年至4000年前,青藏高原处于暖湿期,森林、灌木在(zài)可可西里(kěkěxīlǐ)大范围延伸。由于藏羚羊偏好(piānhǎo)栖息于开阔草地,其(qí)种群开始向较寒冷的北方迁徙。到了冬天,随着北方被大面积积雪覆盖,可可西里及更南地区的树叶开始脱落,藏羚羊又南迁觅食。从此,季节性的迁徙,年复一年、代代相传。

苏建平曾说:“我相信在退休(tuìxiū)之前,一定(yídìng)能破译藏羚羊的迁徙之谜。”然而,把一生献给了高原的他不幸于2018年病逝,年仅55岁,没有等到退休之年。如今,连新明(liánxīnmíng)博士(bóshì)研究藏羚羊种群也已经20多年,从学生到资深专家,作为中国科学院西北高原生物研究所(yánjiūsuǒ)研究员,他正借助高科技手段继续藏羚羊迁徙的研究。

这群高原精灵生活在(zài)空气稀薄、气候(qìhòu)条件恶劣的西藏(xīzàng)羌塘高原、青海可可西里和新疆阿尔金山等地,走最远的路、在最高的高原上生活,有着无与伦比的抗缺氧、耐高寒和快速奔跑的能力。

专家研究发现,藏羚羊具备挑战极限的体质:血液中(zhōng)含有大量的红细胞(hóngxìbāo),能携带更多的氧气;口腔、鼻腔宽大而两侧鼓胀,能吸入更多空气;全身绒毛在(zài)太阳强烈时可以隔热,狂风暴雪时可以御寒;能以80公里(gōnglǐ)的平均时速在海拔5000米的高原上长距离奔跑……

藏羚羊无惧在极端环境下生活。然而,一旦遇到天灾人祸,它们便难挡厄运,像(xiàng)上世纪八九十年代一些不法之徒的盗猎行为,使其数量锐减;像2012年受(shòu)雨雪侵袭和湖水水位升高影响(yǐngxiǎng),部分藏羚羊难以(nányǐ)到达卓乃湖畔,幼仔的成活率仅三成左右。

如今(rújīn),藏羚羊得到了良好保护(bǎohù),人类与其和谐相处。但是,青藏高原是全球气候变暖最敏感的(de)区域之一,气候变暖导致的冰川退缩、湖水上涨和降雨增多的趋势,正在影响(yǐngxiǎng)着当地的生态系统和环境,进而影响藏羚羊的迁徙、繁殖和生存。

深渊狮子(shīzi)鱼:抗压冠军

与生活在海拔四五千米的藏羚羊快速奔跑一样,生活在黑暗(hēiàn)无(wú)光、静水压力巨大的深海的海参和狮子鱼,行动同样敏捷。

海洋(hǎiyáng)拥有地球表面71%的面积,同时水深海阔,由浅至深分别是(shì)浅海(0—200米)、半深海(200—3000米)、深海(3000—6000米)和深渊(6000米—),从而(cóngér)成为地球上(shàng)动物最多(duō)、生物生存空间最大(zuìdà)的场所。其中,马里亚纳海沟挑战者深渊是海洋最深处,最深点接近11000米。如果将最高的山峰——珠穆朗玛峰放入,峰顶距离海面尚有2000多米。

深渊区(qū)是地球上最神秘的极境之一,高压(gāoyā)、低温、无光、食物匮乏。因为难以抵达,人类对其了解甚至(shènzhì)低于月球表面。同时,深渊区有着人类难以想象的世界,极端的环境孕育了独特的生命。

2017年5月,作为中国大洋第38航次考察队(kǎocháduì)一员,我搭乘“蛟龙”号载人潜水器在马里亚纳海沟挑战者深渊下潜到(dào)4800米的海底(hǎidǐ)世界。下潜时,人们对深海动物的许多认识得到(dédào)刷新:海参、狮子鱼等几厘米、十几厘米长(zhǎng)的动物,被海洋学界定义为巨型底栖(dǐqī)动物,这从一个侧面也可见深海动物的生长和生存不易;初次看到一些(yīxiē)固着底栖生物时,绝不会想到它们是动物,妥妥的是一株植物(zhíwù)或一朵鲜花,比如在潜水器舷舱(xiáncāng)所见海绵、海百合。同时,也没想到海参和狮子鱼等巨型底栖动物,为了适应深海压力环境,进化得如此透明,肚里的肠子等内脏看得一清二楚。

譬如,深海中的海参,不论是白色还是粉红色,都有一个透明的凝胶状身体。在食物(shíwù)匮乏的深海世界,这样的身体可以无需消耗过多能量,同时助其(zhùqí)维持身体稳定和(hé)浮力平衡。

“海参的适应性极强。动物在深渊这种极端环境下生存,需要适应高压、低温,以及黑暗和(hé)食物短缺(duǎnquē)等条件。”海洋动物学家张海滨说。

中国大洋38航次50多天的海上采访,我印象最深的动物,是在(zài)不同深度看到的狮子鱼。它们或不紧不慢地(dì)游着,舒展而优雅;或敏捷(mǐnjié)而快速地移动,在黑暗中准确地捕食。

作为深渊区的顶级猎食者,狮子鱼头部宽大(kuāndà)扁平,眼睛小,体无鳞,通体(tōngtǐ)透明,可以看见肌肉和内脏(nèizàng)。科学家研究发现,为适应深海巨压,狮子鱼进化中“舍弃”了鱼鳔,身体骨骼也以耐压软骨(ruǎngǔ)为主。头骨不完全闭合,不至于形成封闭的颅腔,避免高压使脑腔破裂。

“蛟龙”号摄雅浦(yǎpǔ)海沟6600米(mǐ)海底的狮子鱼(yú)。新华社发 狮子鱼是目前所知生活在最深水域、垂直分布深度跨度(kuàdù)最大的鱼类(yúlèi)。“蛟龙”号在6000多米深的马里亚纳海沟和雅浦海沟,多次近距离拍摄到游动的狮子鱼。我国科学家在马里亚纳海沟8567米处看到的狮子鱼,则是目前所见生活在最深水域的鱼类。

狮子鱼也是目前所知鱼类中的抗压冠军。据测算(cèsuàn),深海压力平均每百米增加(zēngjiā)10个(gè)标准大气压,在万米海沟可达1000个标准大气压。也就是说,在马里亚纳海沟底部,每平方厘米会产生一吨(yīdūn)重的压力,就好似一个指尖要承压一吨重的物体。

当科学家在(zài)深(shēn)海取样作业时,我曾把船上吃饭用的铁碗随深海着陆器带到3000余米深的海底。回到水面时,铁碗被挤压变形和缩小了(le)许多。不难想象,生活在8000多米海底的狮子鱼,其小小的身体(shēntǐ)承受着多么巨大的压力,而它依然能够从容不迫地生活。

像帝企鹅、北极燕鸥、藏羚羊一样(yīyàng),深渊(shēnyuān)狮子鱼在极端环境下坚韧而智慧地活着,不断(bùduàn)进化和(hé)适应,丰富着地球上的生物多样性。四极生灵,以强大的生存意志和生命力量,谱写了充满韧性和不平凡的生命乐章。

“蛟龙”号摄雅浦(yǎpǔ)海沟6600米(mǐ)海底的狮子鱼(yú)。新华社发 狮子鱼是目前所知生活在最深水域、垂直分布深度跨度(kuàdù)最大的鱼类(yúlèi)。“蛟龙”号在6000多米深的马里亚纳海沟和雅浦海沟,多次近距离拍摄到游动的狮子鱼。我国科学家在马里亚纳海沟8567米处看到的狮子鱼,则是目前所见生活在最深水域的鱼类。

狮子鱼也是目前所知鱼类中的抗压冠军。据测算(cèsuàn),深海压力平均每百米增加(zēngjiā)10个(gè)标准大气压,在万米海沟可达1000个标准大气压。也就是说,在马里亚纳海沟底部,每平方厘米会产生一吨(yīdūn)重的压力,就好似一个指尖要承压一吨重的物体。

当科学家在(zài)深(shēn)海取样作业时,我曾把船上吃饭用的铁碗随深海着陆器带到3000余米深的海底。回到水面时,铁碗被挤压变形和缩小了(le)许多。不难想象,生活在8000多米海底的狮子鱼,其小小的身体(shēntǐ)承受着多么巨大的压力,而它依然能够从容不迫地生活。

像帝企鹅、北极燕鸥、藏羚羊一样(yīyàng),深渊(shēnyuān)狮子鱼在极端环境下坚韧而智慧地活着,不断(bùduàn)进化和(hé)适应,丰富着地球上的生物多样性。四极生灵,以强大的生存意志和生命力量,谱写了充满韧性和不平凡的生命乐章。

新华(xīnhuá)社北京6月(yuè)6日电 6月6日,《新华每日电讯》“新华走笔”专栏发表记者刘诗平撰写的(de)文章《地球“四极”:极境中的生命》。

生命是充满韧性和拥有非凡应对能力的,极端环境(huánjìng)下的生命尤其如此。就我所见,在冬季-30℃南极海冰上生育(shēngyù)下一代的帝企鹅,一年之中在南北两极(liǎngjí)间飞行数万公里的北极燕鸥,在海拔5000米的羌塘(qiāngtáng)高原和可可西里以80公里时速奔跑的藏羚羊,在马里亚纳海沟(hǎigōu)深渊区巨大压力下悠游的狮子(shīzi)鱼,虽然身处极端环境,依然生命热烈、生机勃勃。

在前往“四极(sìjí)”之前,我对这些生灵(shēnglíng)已有耳闻,但当(dāng)我真正见到它们,内心的震撼和感动依然超出想象。生之不易,何况是在生存环境如此极端的“四极”?正是生命的力量创造了生命的奇迹。

南极(nánjí)帝企鹅:海冰上的王者

好奇心(hàoqíxīn)让人类走向未知之境,走到(zǒudào)了冰封浪阻、与世隔绝的南极。而在南极中山站附近(fùjìn)的海冰之上,一群帝企鹅同样表现出无与伦比的好奇心。

2018年11月下旬,“雪龙”号极地破冰船搭载中国第35次(cì)南极(nánjí)考察队队员,抵达距离中山站40多公里的冰封(bīngfēng)大海上。连绵数公里断续(duànxù)行进的帝企鹅,在海里觅完食正赶回家。途经眼前的钢铁巨人身旁时,它们纷纷停下来,立起身望(wàng)向“雪龙”号。有的看了一阵后继续赶路,有的看后留在不远处休憩,有的则从船头走到船尾(chuánwěi)、之后干脆下到船尾无冰的水中嬉戏,玩够了才满足地离去。

帝企鹅对“雪龙”号满怀兴趣,对人同样(tóngyàng)充满好奇。一次,我(wǒ)在距离“雪龙”号两公里左右的海冰上拍摄一座冰山(bīngshān),远远看到(kàndào)一只帝企鹅向我滑行而来。没想到,一会儿工夫,在我低头换镜头时,帝企鹅已经站在离我不到1米远的地方看着我,着实把我吓了一跳。因为很少(hěnshǎo)受到人类的伤害,企鹅并不怕人。站在我跟前七八分钟,帝企鹅仰天洪亮而清澈地叫了几声,才(cái)匍匐到冰上滑行着离开。

一只帝企鹅站(zhàn)在我面前,展示头部180°转弯绝技(juéjì)。刘诗平摄 身高超过1米、体重可达40公斤的(de)帝企鹅,是(shì)南极最大的企鹅,也是生活在世界最南端的企鹅之一。它们形体优雅、身材伟岸、文质彬彬,像极了身穿晚礼服的绅士。

“这些雄企鹅陆续回到栖息地,气温已经回升,小企鹅已经可以独立生活了,夏天(11月至3月)是它们最舒服的(de)时光。它们真正的‘苦日子’,是在暴风雪的寒冬养育孩子。”去过栖息地考察的队友、鸟类研究专家(zhuānjiā)张正旺教授望(wàng)着陆续离开(líkāi)的帝企鹅说。

实行一夫一妻制的帝企鹅,是唯一在冬季南极稳定的海冰上(bīngshàng)繁殖后代的企鹅。每年5月左右,企鹅妈妈产下一蛋,随后将孵化任务交给企鹅爸爸,自己奔向远方未冻之海(zhīhǎi)觅食,以补充下蛋(xiàdàn)时消耗的大量体能,并为(wèi)未来的宝宝带回食物。

帝企鹅耐寒能力超群,一身羽毛外防冷空气侵入、内阻热量散失(sànshī),厚厚的脂肪则可(kě)保持体温、抵御严寒。但即使这样,企鹅爸爸想要在零下二三十摄氏度、暴风雪(bàofēngxuě)频繁袭来的条件下孵出小(xiǎo)企鹅依然不易,将蛋放在腹部下方的孵化囊中,背风而立,专心孵化。

60多天后,小企鹅陆续破壳而出。企鹅妈妈陆续觅食归来,从企鹅爸爸那里接过宝宝喂食的任务。精疲力尽的企鹅爸爸随即奔向不被封冻(fēngdòng)的大海,捕食磷虾和小鱼(xiǎoyú)果腹(guǒfù),并为宝宝带回食物。小企鹅在寒冬里学会冰上生活,等待海水融化,奔赴属于(shǔyú)它们的水中世界。

我不止一次地观看(guānkàn)法国纪录片《帝企鹅日记》,也曾在南极不同海域拍摄过帝企鹅,每次都被这些身处极端环境(huánjìng)下的生灵(shēnglíng)所震撼。它们如此艰辛,如此坚韧。

帝企鹅的(de)(de)繁殖选择,是对极端(jíduān)环境的顺应,也是南极的冰上传奇。然而,帝企鹅面临的新问题,不是冬天的寒冷,而是气候(qìhòu)的变暖。气候变暖,海冰面积减少,繁殖地的稳定性受到影响,威胁着帝企鹅种群的未来。

北极燕鸥:勇敢(yǒnggǎn)的飞行家

在南大洋上见到北极燕鸥,是(shì)意想不到的惊喜。

2019年12月(yuè)19日下午,我作为中国第36次南极考察队一员,搭乘(dāchéng)“雪龙2”号极地破冰船航行在南大洋宇航员海上。船两边的海冰和(hé)低矮冰山上,出现了一个海豹(hǎibào)、企鹅、海鸟群集的动物世界。突然,船的左前方出现了一群戴着黑帽子、穿着纯色灰白衣裳的北极燕鸥,或停歇在冰山上,或飞翔于(yú)低空中。

一只帝企鹅站(zhàn)在我面前,展示头部180°转弯绝技(juéjì)。刘诗平摄 身高超过1米、体重可达40公斤的(de)帝企鹅,是(shì)南极最大的企鹅,也是生活在世界最南端的企鹅之一。它们形体优雅、身材伟岸、文质彬彬,像极了身穿晚礼服的绅士。

“这些雄企鹅陆续回到栖息地,气温已经回升,小企鹅已经可以独立生活了,夏天(11月至3月)是它们最舒服的(de)时光。它们真正的‘苦日子’,是在暴风雪的寒冬养育孩子。”去过栖息地考察的队友、鸟类研究专家(zhuānjiā)张正旺教授望(wàng)着陆续离开(líkāi)的帝企鹅说。

实行一夫一妻制的帝企鹅,是唯一在冬季南极稳定的海冰上(bīngshàng)繁殖后代的企鹅。每年5月左右,企鹅妈妈产下一蛋,随后将孵化任务交给企鹅爸爸,自己奔向远方未冻之海(zhīhǎi)觅食,以补充下蛋(xiàdàn)时消耗的大量体能,并为(wèi)未来的宝宝带回食物。

帝企鹅耐寒能力超群,一身羽毛外防冷空气侵入、内阻热量散失(sànshī),厚厚的脂肪则可(kě)保持体温、抵御严寒。但即使这样,企鹅爸爸想要在零下二三十摄氏度、暴风雪(bàofēngxuě)频繁袭来的条件下孵出小(xiǎo)企鹅依然不易,将蛋放在腹部下方的孵化囊中,背风而立,专心孵化。

60多天后,小企鹅陆续破壳而出。企鹅妈妈陆续觅食归来,从企鹅爸爸那里接过宝宝喂食的任务。精疲力尽的企鹅爸爸随即奔向不被封冻(fēngdòng)的大海,捕食磷虾和小鱼(xiǎoyú)果腹(guǒfù),并为宝宝带回食物。小企鹅在寒冬里学会冰上生活,等待海水融化,奔赴属于(shǔyú)它们的水中世界。

我不止一次地观看(guānkàn)法国纪录片《帝企鹅日记》,也曾在南极不同海域拍摄过帝企鹅,每次都被这些身处极端环境(huánjìng)下的生灵(shēnglíng)所震撼。它们如此艰辛,如此坚韧。

帝企鹅的(de)(de)繁殖选择,是对极端(jíduān)环境的顺应,也是南极的冰上传奇。然而,帝企鹅面临的新问题,不是冬天的寒冷,而是气候(qìhòu)的变暖。气候变暖,海冰面积减少,繁殖地的稳定性受到影响,威胁着帝企鹅种群的未来。

北极燕鸥:勇敢(yǒnggǎn)的飞行家

在南大洋上见到北极燕鸥,是(shì)意想不到的惊喜。

2019年12月(yuè)19日下午,我作为中国第36次南极考察队一员,搭乘(dāchéng)“雪龙2”号极地破冰船航行在南大洋宇航员海上。船两边的海冰和(hé)低矮冰山上,出现了一个海豹(hǎibào)、企鹅、海鸟群集的动物世界。突然,船的左前方出现了一群戴着黑帽子、穿着纯色灰白衣裳的北极燕鸥,或停歇在冰山上,或飞翔于(yú)低空中。

南大洋宇航员海的北极燕鸥正从冰原上掠过。刘诗平摄 与我一样有过惊喜一幕的,是第35次南极考察队队员、鸟类研究(yánjiū)专家邓文洪(dèngwénhóng)教授。他说:“我们航行在(zài)南极阿蒙森海,这里是冰的海洋,众多生物出现在浮冰上,船艏前方出现了惊人的一幕,几百只海鸟(hǎiniǎo),黑头顶、白额、灰腹、白叉尾(báichāwěi),它们是每年往返于两极之间的北极燕鸥。”

每年六七月间,北极燕鸥在北冰洋周边岛屿和苔原上的巢中破壳而出,父母(fùmǔ)轮番喂养。8月中旬,北极地区入秋,已经学会飞(fēi)行和捕食的小鸟和父母一道(yīdào),离开北极繁殖地,飞向万里之遥的南极。

北极燕鸥小巧轻盈,成年(chéngnián)后体重也只有100-120克,但它们史诗般的(de)迁徙令人惊叹。两万公里的长途飞行,除了消耗巨大体力,还面临被捕食和遭遇极端天气的危险。但是(dànshì),无论路途多么艰险,它们都坚定(jiāndìng)地飞向南方。度过南极(nánjí)的夏天后,再次出发,飞回北方的故乡。

南北极,一头是(shì)繁殖地,一头是越冬(yuèdōng)地。这些勇敢的(de)飞行(fēixíng)家,每年经历两个夏天,仿佛是在追逐着照耀大海的永不落幕的阳光。它们每年往返飞行约4万公里,相当于绕地球赤道一圈。在长达20-30年的一生中,北极燕鸥的旅程,足以在地球和月球之间来回往返。

北极燕鸥的(de)迁徙之旅,是(shì)对自身素质的考验,也是对生存意志的挑战。小小的身躯,不畏艰辛、充满力量,展现了生命的坚韧。

每年5月,当北极燕鸥从南极飞往(fēiwǎng)北极恋爱、产卵、孵化和育雏时,在(zài)地球第三极青藏高原,数万只藏羚羊开始陆续(lùxù)从四面八方涌向可可西里腹地的卓乃湖畔,产下它们的幼崽。

不像帝企鹅和(hé)北极(běijí)燕鸥夫妻齐心协力孵化(fūhuà)、养育下一代,藏羚羊非一夫一妻制,除了交配季,雌雄分群生活。因此,浩浩荡荡的迁徙队伍是一支娘子军,雌羊独自迁徙、独自生下小羊(xiǎoyáng)、独自面对遇到的一切困难(kùnnán)。譬如,以怀孕之身长途跋涉,产仔后保护小羊不受狼和鹰的攻击。

作为地球上最(zuì)壮观的动物大迁徙之一,青藏高原不同(bùtóng)地区的一二十万只雌藏羚羊,每年(měinián)5至8月,风雨无阻地前往卓乃湖畔、西藏(xīzàng)羌塘色吾雪山等多个“大产房”集中产仔,之后带着小羊返回,完成迁徙之旅。

2006年冬天,我参加中国科学院可可西里(kěkěxīlǐ)综合科考时,跟随藏羚羊研究专家、中国科学院西北高原(gāoyuán)生物研究所研究员苏建平及其博士生连新明(liánxīnmíng),在卓乃湖畔一连数天寻找和追踪着藏羚羊的足迹。

南大洋宇航员海的北极燕鸥正从冰原上掠过。刘诗平摄 与我一样有过惊喜一幕的,是第35次南极考察队队员、鸟类研究(yánjiū)专家邓文洪(dèngwénhóng)教授。他说:“我们航行在(zài)南极阿蒙森海,这里是冰的海洋,众多生物出现在浮冰上,船艏前方出现了惊人的一幕,几百只海鸟(hǎiniǎo),黑头顶、白额、灰腹、白叉尾(báichāwěi),它们是每年往返于两极之间的北极燕鸥。”

每年六七月间,北极燕鸥在北冰洋周边岛屿和苔原上的巢中破壳而出,父母(fùmǔ)轮番喂养。8月中旬,北极地区入秋,已经学会飞(fēi)行和捕食的小鸟和父母一道(yīdào),离开北极繁殖地,飞向万里之遥的南极。

北极燕鸥小巧轻盈,成年(chéngnián)后体重也只有100-120克,但它们史诗般的(de)迁徙令人惊叹。两万公里的长途飞行,除了消耗巨大体力,还面临被捕食和遭遇极端天气的危险。但是(dànshì),无论路途多么艰险,它们都坚定(jiāndìng)地飞向南方。度过南极(nánjí)的夏天后,再次出发,飞回北方的故乡。

南北极,一头是(shì)繁殖地,一头是越冬(yuèdōng)地。这些勇敢的(de)飞行(fēixíng)家,每年经历两个夏天,仿佛是在追逐着照耀大海的永不落幕的阳光。它们每年往返飞行约4万公里,相当于绕地球赤道一圈。在长达20-30年的一生中,北极燕鸥的旅程,足以在地球和月球之间来回往返。

北极燕鸥的(de)迁徙之旅,是(shì)对自身素质的考验,也是对生存意志的挑战。小小的身躯,不畏艰辛、充满力量,展现了生命的坚韧。

每年5月,当北极燕鸥从南极飞往(fēiwǎng)北极恋爱、产卵、孵化和育雏时,在(zài)地球第三极青藏高原,数万只藏羚羊开始陆续(lùxù)从四面八方涌向可可西里腹地的卓乃湖畔,产下它们的幼崽。

不像帝企鹅和(hé)北极(běijí)燕鸥夫妻齐心协力孵化(fūhuà)、养育下一代,藏羚羊非一夫一妻制,除了交配季,雌雄分群生活。因此,浩浩荡荡的迁徙队伍是一支娘子军,雌羊独自迁徙、独自生下小羊(xiǎoyáng)、独自面对遇到的一切困难(kùnnán)。譬如,以怀孕之身长途跋涉,产仔后保护小羊不受狼和鹰的攻击。

作为地球上最(zuì)壮观的动物大迁徙之一,青藏高原不同(bùtóng)地区的一二十万只雌藏羚羊,每年(měinián)5至8月,风雨无阻地前往卓乃湖畔、西藏(xīzàng)羌塘色吾雪山等多个“大产房”集中产仔,之后带着小羊返回,完成迁徙之旅。

2006年冬天,我参加中国科学院可可西里(kěkěxīlǐ)综合科考时,跟随藏羚羊研究专家、中国科学院西北高原(gāoyuán)生物研究所研究员苏建平及其博士生连新明(liánxīnmíng),在卓乃湖畔一连数天寻找和追踪着藏羚羊的足迹。

普若岗日冰原附近(fùjìn)海拔5200 米处的(de)藏羚羊群。刘诗平摄 夏季,苏建平(jiànpíng)几乎走遍了可可西里,但冬季这是头一回深入可可西里腹地做详细调查。幸运的是,一连四天在卓乃湖畔看到了多群数量不等的雌(cí)藏羚羊群。对此,苏建平兴奋不已:“冬季在卓乃湖畔发现多群雌羊,表明并非所有的雌羊都进行长距离(zhǎngjùlí)迁徙。”

对(duì)藏羚羊的迁徙之谜,苏建平说,学界有多种(duōzhǒng)猜想,或认为是(shì)缓解越冬地的食物资源压力,或认为是躲避(duǒbì)降水相对丰富的地区以提升幼仔存活率,或认为无人区环境恶劣、天敌相应减少使生育环境相对安全。

他认为,迁徙(qiānxǐ)可能源自一种(yīzhǒng)“种群集体记忆”。大约8500年至4000年前,青藏高原处于暖湿期,森林、灌木在(zài)可可西里(kěkěxīlǐ)大范围延伸。由于藏羚羊偏好(piānhǎo)栖息于开阔草地,其(qí)种群开始向较寒冷的北方迁徙。到了冬天,随着北方被大面积积雪覆盖,可可西里及更南地区的树叶开始脱落,藏羚羊又南迁觅食。从此,季节性的迁徙,年复一年、代代相传。

苏建平曾说:“我相信在退休(tuìxiū)之前,一定(yídìng)能破译藏羚羊的迁徙之谜。”然而,把一生献给了高原的他不幸于2018年病逝,年仅55岁,没有等到退休之年。如今,连新明(liánxīnmíng)博士(bóshì)研究藏羚羊种群也已经20多年,从学生到资深专家,作为中国科学院西北高原生物研究所(yánjiūsuǒ)研究员,他正借助高科技手段继续藏羚羊迁徙的研究。

这群高原精灵生活在(zài)空气稀薄、气候(qìhòu)条件恶劣的西藏(xīzàng)羌塘高原、青海可可西里和新疆阿尔金山等地,走最远的路、在最高的高原上生活,有着无与伦比的抗缺氧、耐高寒和快速奔跑的能力。

专家研究发现,藏羚羊具备挑战极限的体质:血液中(zhōng)含有大量的红细胞(hóngxìbāo),能携带更多的氧气;口腔、鼻腔宽大而两侧鼓胀,能吸入更多空气;全身绒毛在(zài)太阳强烈时可以隔热,狂风暴雪时可以御寒;能以80公里(gōnglǐ)的平均时速在海拔5000米的高原上长距离奔跑……

藏羚羊无惧在极端环境下生活。然而,一旦遇到天灾人祸,它们便难挡厄运,像(xiàng)上世纪八九十年代一些不法之徒的盗猎行为,使其数量锐减;像2012年受(shòu)雨雪侵袭和湖水水位升高影响(yǐngxiǎng),部分藏羚羊难以(nányǐ)到达卓乃湖畔,幼仔的成活率仅三成左右。

如今(rújīn),藏羚羊得到了良好保护(bǎohù),人类与其和谐相处。但是,青藏高原是全球气候变暖最敏感的(de)区域之一,气候变暖导致的冰川退缩、湖水上涨和降雨增多的趋势,正在影响(yǐngxiǎng)着当地的生态系统和环境,进而影响藏羚羊的迁徙、繁殖和生存。

深渊狮子(shīzi)鱼:抗压冠军

与生活在海拔四五千米的藏羚羊快速奔跑一样,生活在黑暗(hēiàn)无(wú)光、静水压力巨大的深海的海参和狮子鱼,行动同样敏捷。

海洋(hǎiyáng)拥有地球表面71%的面积,同时水深海阔,由浅至深分别是(shì)浅海(0—200米)、半深海(200—3000米)、深海(3000—6000米)和深渊(6000米—),从而(cóngér)成为地球上(shàng)动物最多(duō)、生物生存空间最大(zuìdà)的场所。其中,马里亚纳海沟挑战者深渊是海洋最深处,最深点接近11000米。如果将最高的山峰——珠穆朗玛峰放入,峰顶距离海面尚有2000多米。

深渊区(qū)是地球上最神秘的极境之一,高压(gāoyā)、低温、无光、食物匮乏。因为难以抵达,人类对其了解甚至(shènzhì)低于月球表面。同时,深渊区有着人类难以想象的世界,极端的环境孕育了独特的生命。

2017年5月,作为中国大洋第38航次考察队(kǎocháduì)一员,我搭乘“蛟龙”号载人潜水器在马里亚纳海沟挑战者深渊下潜到(dào)4800米的海底(hǎidǐ)世界。下潜时,人们对深海动物的许多认识得到(dédào)刷新:海参、狮子鱼等几厘米、十几厘米长(zhǎng)的动物,被海洋学界定义为巨型底栖(dǐqī)动物,这从一个侧面也可见深海动物的生长和生存不易;初次看到一些(yīxiē)固着底栖生物时,绝不会想到它们是动物,妥妥的是一株植物(zhíwù)或一朵鲜花,比如在潜水器舷舱(xiáncāng)所见海绵、海百合。同时,也没想到海参和狮子鱼等巨型底栖动物,为了适应深海压力环境,进化得如此透明,肚里的肠子等内脏看得一清二楚。

譬如,深海中的海参,不论是白色还是粉红色,都有一个透明的凝胶状身体。在食物(shíwù)匮乏的深海世界,这样的身体可以无需消耗过多能量,同时助其(zhùqí)维持身体稳定和(hé)浮力平衡。

“海参的适应性极强。动物在深渊这种极端环境下生存,需要适应高压、低温,以及黑暗和(hé)食物短缺(duǎnquē)等条件。”海洋动物学家张海滨说。

中国大洋38航次50多天的海上采访,我印象最深的动物,是在(zài)不同深度看到的狮子鱼。它们或不紧不慢地(dì)游着,舒展而优雅;或敏捷(mǐnjié)而快速地移动,在黑暗中准确地捕食。

作为深渊区的顶级猎食者,狮子鱼头部宽大(kuāndà)扁平,眼睛小,体无鳞,通体(tōngtǐ)透明,可以看见肌肉和内脏(nèizàng)。科学家研究发现,为适应深海巨压,狮子鱼进化中“舍弃”了鱼鳔,身体骨骼也以耐压软骨(ruǎngǔ)为主。头骨不完全闭合,不至于形成封闭的颅腔,避免高压使脑腔破裂。

普若岗日冰原附近(fùjìn)海拔5200 米处的(de)藏羚羊群。刘诗平摄 夏季,苏建平(jiànpíng)几乎走遍了可可西里,但冬季这是头一回深入可可西里腹地做详细调查。幸运的是,一连四天在卓乃湖畔看到了多群数量不等的雌(cí)藏羚羊群。对此,苏建平兴奋不已:“冬季在卓乃湖畔发现多群雌羊,表明并非所有的雌羊都进行长距离(zhǎngjùlí)迁徙。”

对(duì)藏羚羊的迁徙之谜,苏建平说,学界有多种(duōzhǒng)猜想,或认为是(shì)缓解越冬地的食物资源压力,或认为是躲避(duǒbì)降水相对丰富的地区以提升幼仔存活率,或认为无人区环境恶劣、天敌相应减少使生育环境相对安全。

他认为,迁徙(qiānxǐ)可能源自一种(yīzhǒng)“种群集体记忆”。大约8500年至4000年前,青藏高原处于暖湿期,森林、灌木在(zài)可可西里(kěkěxīlǐ)大范围延伸。由于藏羚羊偏好(piānhǎo)栖息于开阔草地,其(qí)种群开始向较寒冷的北方迁徙。到了冬天,随着北方被大面积积雪覆盖,可可西里及更南地区的树叶开始脱落,藏羚羊又南迁觅食。从此,季节性的迁徙,年复一年、代代相传。

苏建平曾说:“我相信在退休(tuìxiū)之前,一定(yídìng)能破译藏羚羊的迁徙之谜。”然而,把一生献给了高原的他不幸于2018年病逝,年仅55岁,没有等到退休之年。如今,连新明(liánxīnmíng)博士(bóshì)研究藏羚羊种群也已经20多年,从学生到资深专家,作为中国科学院西北高原生物研究所(yánjiūsuǒ)研究员,他正借助高科技手段继续藏羚羊迁徙的研究。

这群高原精灵生活在(zài)空气稀薄、气候(qìhòu)条件恶劣的西藏(xīzàng)羌塘高原、青海可可西里和新疆阿尔金山等地,走最远的路、在最高的高原上生活,有着无与伦比的抗缺氧、耐高寒和快速奔跑的能力。

专家研究发现,藏羚羊具备挑战极限的体质:血液中(zhōng)含有大量的红细胞(hóngxìbāo),能携带更多的氧气;口腔、鼻腔宽大而两侧鼓胀,能吸入更多空气;全身绒毛在(zài)太阳强烈时可以隔热,狂风暴雪时可以御寒;能以80公里(gōnglǐ)的平均时速在海拔5000米的高原上长距离奔跑……

藏羚羊无惧在极端环境下生活。然而,一旦遇到天灾人祸,它们便难挡厄运,像(xiàng)上世纪八九十年代一些不法之徒的盗猎行为,使其数量锐减;像2012年受(shòu)雨雪侵袭和湖水水位升高影响(yǐngxiǎng),部分藏羚羊难以(nányǐ)到达卓乃湖畔,幼仔的成活率仅三成左右。

如今(rújīn),藏羚羊得到了良好保护(bǎohù),人类与其和谐相处。但是,青藏高原是全球气候变暖最敏感的(de)区域之一,气候变暖导致的冰川退缩、湖水上涨和降雨增多的趋势,正在影响(yǐngxiǎng)着当地的生态系统和环境,进而影响藏羚羊的迁徙、繁殖和生存。

深渊狮子(shīzi)鱼:抗压冠军

与生活在海拔四五千米的藏羚羊快速奔跑一样,生活在黑暗(hēiàn)无(wú)光、静水压力巨大的深海的海参和狮子鱼,行动同样敏捷。

海洋(hǎiyáng)拥有地球表面71%的面积,同时水深海阔,由浅至深分别是(shì)浅海(0—200米)、半深海(200—3000米)、深海(3000—6000米)和深渊(6000米—),从而(cóngér)成为地球上(shàng)动物最多(duō)、生物生存空间最大(zuìdà)的场所。其中,马里亚纳海沟挑战者深渊是海洋最深处,最深点接近11000米。如果将最高的山峰——珠穆朗玛峰放入,峰顶距离海面尚有2000多米。

深渊区(qū)是地球上最神秘的极境之一,高压(gāoyā)、低温、无光、食物匮乏。因为难以抵达,人类对其了解甚至(shènzhì)低于月球表面。同时,深渊区有着人类难以想象的世界,极端的环境孕育了独特的生命。

2017年5月,作为中国大洋第38航次考察队(kǎocháduì)一员,我搭乘“蛟龙”号载人潜水器在马里亚纳海沟挑战者深渊下潜到(dào)4800米的海底(hǎidǐ)世界。下潜时,人们对深海动物的许多认识得到(dédào)刷新:海参、狮子鱼等几厘米、十几厘米长(zhǎng)的动物,被海洋学界定义为巨型底栖(dǐqī)动物,这从一个侧面也可见深海动物的生长和生存不易;初次看到一些(yīxiē)固着底栖生物时,绝不会想到它们是动物,妥妥的是一株植物(zhíwù)或一朵鲜花,比如在潜水器舷舱(xiáncāng)所见海绵、海百合。同时,也没想到海参和狮子鱼等巨型底栖动物,为了适应深海压力环境,进化得如此透明,肚里的肠子等内脏看得一清二楚。

譬如,深海中的海参,不论是白色还是粉红色,都有一个透明的凝胶状身体。在食物(shíwù)匮乏的深海世界,这样的身体可以无需消耗过多能量,同时助其(zhùqí)维持身体稳定和(hé)浮力平衡。

“海参的适应性极强。动物在深渊这种极端环境下生存,需要适应高压、低温,以及黑暗和(hé)食物短缺(duǎnquē)等条件。”海洋动物学家张海滨说。

中国大洋38航次50多天的海上采访,我印象最深的动物,是在(zài)不同深度看到的狮子鱼。它们或不紧不慢地(dì)游着,舒展而优雅;或敏捷(mǐnjié)而快速地移动,在黑暗中准确地捕食。

作为深渊区的顶级猎食者,狮子鱼头部宽大(kuāndà)扁平,眼睛小,体无鳞,通体(tōngtǐ)透明,可以看见肌肉和内脏(nèizàng)。科学家研究发现,为适应深海巨压,狮子鱼进化中“舍弃”了鱼鳔,身体骨骼也以耐压软骨(ruǎngǔ)为主。头骨不完全闭合,不至于形成封闭的颅腔,避免高压使脑腔破裂。

“蛟龙”号摄雅浦(yǎpǔ)海沟6600米(mǐ)海底的狮子鱼(yú)。新华社发 狮子鱼是目前所知生活在最深水域、垂直分布深度跨度(kuàdù)最大的鱼类(yúlèi)。“蛟龙”号在6000多米深的马里亚纳海沟和雅浦海沟,多次近距离拍摄到游动的狮子鱼。我国科学家在马里亚纳海沟8567米处看到的狮子鱼,则是目前所见生活在最深水域的鱼类。

狮子鱼也是目前所知鱼类中的抗压冠军。据测算(cèsuàn),深海压力平均每百米增加(zēngjiā)10个(gè)标准大气压,在万米海沟可达1000个标准大气压。也就是说,在马里亚纳海沟底部,每平方厘米会产生一吨(yīdūn)重的压力,就好似一个指尖要承压一吨重的物体。

当科学家在(zài)深(shēn)海取样作业时,我曾把船上吃饭用的铁碗随深海着陆器带到3000余米深的海底。回到水面时,铁碗被挤压变形和缩小了(le)许多。不难想象,生活在8000多米海底的狮子鱼,其小小的身体(shēntǐ)承受着多么巨大的压力,而它依然能够从容不迫地生活。

像帝企鹅、北极燕鸥、藏羚羊一样(yīyàng),深渊(shēnyuān)狮子鱼在极端环境下坚韧而智慧地活着,不断(bùduàn)进化和(hé)适应,丰富着地球上的生物多样性。四极生灵,以强大的生存意志和生命力量,谱写了充满韧性和不平凡的生命乐章。

“蛟龙”号摄雅浦(yǎpǔ)海沟6600米(mǐ)海底的狮子鱼(yú)。新华社发 狮子鱼是目前所知生活在最深水域、垂直分布深度跨度(kuàdù)最大的鱼类(yúlèi)。“蛟龙”号在6000多米深的马里亚纳海沟和雅浦海沟,多次近距离拍摄到游动的狮子鱼。我国科学家在马里亚纳海沟8567米处看到的狮子鱼,则是目前所见生活在最深水域的鱼类。

狮子鱼也是目前所知鱼类中的抗压冠军。据测算(cèsuàn),深海压力平均每百米增加(zēngjiā)10个(gè)标准大气压,在万米海沟可达1000个标准大气压。也就是说,在马里亚纳海沟底部,每平方厘米会产生一吨(yīdūn)重的压力,就好似一个指尖要承压一吨重的物体。

当科学家在(zài)深(shēn)海取样作业时,我曾把船上吃饭用的铁碗随深海着陆器带到3000余米深的海底。回到水面时,铁碗被挤压变形和缩小了(le)许多。不难想象,生活在8000多米海底的狮子鱼,其小小的身体(shēntǐ)承受着多么巨大的压力,而它依然能够从容不迫地生活。

像帝企鹅、北极燕鸥、藏羚羊一样(yīyàng),深渊(shēnyuān)狮子鱼在极端环境下坚韧而智慧地活着,不断(bùduàn)进化和(hé)适应,丰富着地球上的生物多样性。四极生灵,以强大的生存意志和生命力量,谱写了充满韧性和不平凡的生命乐章。

一只帝企鹅站(zhàn)在我面前,展示头部180°转弯绝技(juéjì)。刘诗平摄 身高超过1米、体重可达40公斤的(de)帝企鹅,是(shì)南极最大的企鹅,也是生活在世界最南端的企鹅之一。它们形体优雅、身材伟岸、文质彬彬,像极了身穿晚礼服的绅士。

“这些雄企鹅陆续回到栖息地,气温已经回升,小企鹅已经可以独立生活了,夏天(11月至3月)是它们最舒服的(de)时光。它们真正的‘苦日子’,是在暴风雪的寒冬养育孩子。”去过栖息地考察的队友、鸟类研究专家(zhuānjiā)张正旺教授望(wàng)着陆续离开(líkāi)的帝企鹅说。

实行一夫一妻制的帝企鹅,是唯一在冬季南极稳定的海冰上(bīngshàng)繁殖后代的企鹅。每年5月左右,企鹅妈妈产下一蛋,随后将孵化任务交给企鹅爸爸,自己奔向远方未冻之海(zhīhǎi)觅食,以补充下蛋(xiàdàn)时消耗的大量体能,并为(wèi)未来的宝宝带回食物。

帝企鹅耐寒能力超群,一身羽毛外防冷空气侵入、内阻热量散失(sànshī),厚厚的脂肪则可(kě)保持体温、抵御严寒。但即使这样,企鹅爸爸想要在零下二三十摄氏度、暴风雪(bàofēngxuě)频繁袭来的条件下孵出小(xiǎo)企鹅依然不易,将蛋放在腹部下方的孵化囊中,背风而立,专心孵化。

60多天后,小企鹅陆续破壳而出。企鹅妈妈陆续觅食归来,从企鹅爸爸那里接过宝宝喂食的任务。精疲力尽的企鹅爸爸随即奔向不被封冻(fēngdòng)的大海,捕食磷虾和小鱼(xiǎoyú)果腹(guǒfù),并为宝宝带回食物。小企鹅在寒冬里学会冰上生活,等待海水融化,奔赴属于(shǔyú)它们的水中世界。

我不止一次地观看(guānkàn)法国纪录片《帝企鹅日记》,也曾在南极不同海域拍摄过帝企鹅,每次都被这些身处极端环境(huánjìng)下的生灵(shēnglíng)所震撼。它们如此艰辛,如此坚韧。

帝企鹅的(de)(de)繁殖选择,是对极端(jíduān)环境的顺应,也是南极的冰上传奇。然而,帝企鹅面临的新问题,不是冬天的寒冷,而是气候(qìhòu)的变暖。气候变暖,海冰面积减少,繁殖地的稳定性受到影响,威胁着帝企鹅种群的未来。

北极燕鸥:勇敢(yǒnggǎn)的飞行家

在南大洋上见到北极燕鸥,是(shì)意想不到的惊喜。

2019年12月(yuè)19日下午,我作为中国第36次南极考察队一员,搭乘(dāchéng)“雪龙2”号极地破冰船航行在南大洋宇航员海上。船两边的海冰和(hé)低矮冰山上,出现了一个海豹(hǎibào)、企鹅、海鸟群集的动物世界。突然,船的左前方出现了一群戴着黑帽子、穿着纯色灰白衣裳的北极燕鸥,或停歇在冰山上,或飞翔于(yú)低空中。

一只帝企鹅站(zhàn)在我面前,展示头部180°转弯绝技(juéjì)。刘诗平摄 身高超过1米、体重可达40公斤的(de)帝企鹅,是(shì)南极最大的企鹅,也是生活在世界最南端的企鹅之一。它们形体优雅、身材伟岸、文质彬彬,像极了身穿晚礼服的绅士。

“这些雄企鹅陆续回到栖息地,气温已经回升,小企鹅已经可以独立生活了,夏天(11月至3月)是它们最舒服的(de)时光。它们真正的‘苦日子’,是在暴风雪的寒冬养育孩子。”去过栖息地考察的队友、鸟类研究专家(zhuānjiā)张正旺教授望(wàng)着陆续离开(líkāi)的帝企鹅说。

实行一夫一妻制的帝企鹅,是唯一在冬季南极稳定的海冰上(bīngshàng)繁殖后代的企鹅。每年5月左右,企鹅妈妈产下一蛋,随后将孵化任务交给企鹅爸爸,自己奔向远方未冻之海(zhīhǎi)觅食,以补充下蛋(xiàdàn)时消耗的大量体能,并为(wèi)未来的宝宝带回食物。

帝企鹅耐寒能力超群,一身羽毛外防冷空气侵入、内阻热量散失(sànshī),厚厚的脂肪则可(kě)保持体温、抵御严寒。但即使这样,企鹅爸爸想要在零下二三十摄氏度、暴风雪(bàofēngxuě)频繁袭来的条件下孵出小(xiǎo)企鹅依然不易,将蛋放在腹部下方的孵化囊中,背风而立,专心孵化。

60多天后,小企鹅陆续破壳而出。企鹅妈妈陆续觅食归来,从企鹅爸爸那里接过宝宝喂食的任务。精疲力尽的企鹅爸爸随即奔向不被封冻(fēngdòng)的大海,捕食磷虾和小鱼(xiǎoyú)果腹(guǒfù),并为宝宝带回食物。小企鹅在寒冬里学会冰上生活,等待海水融化,奔赴属于(shǔyú)它们的水中世界。

我不止一次地观看(guānkàn)法国纪录片《帝企鹅日记》,也曾在南极不同海域拍摄过帝企鹅,每次都被这些身处极端环境(huánjìng)下的生灵(shēnglíng)所震撼。它们如此艰辛,如此坚韧。

帝企鹅的(de)(de)繁殖选择,是对极端(jíduān)环境的顺应,也是南极的冰上传奇。然而,帝企鹅面临的新问题,不是冬天的寒冷,而是气候(qìhòu)的变暖。气候变暖,海冰面积减少,繁殖地的稳定性受到影响,威胁着帝企鹅种群的未来。

北极燕鸥:勇敢(yǒnggǎn)的飞行家

在南大洋上见到北极燕鸥,是(shì)意想不到的惊喜。

2019年12月(yuè)19日下午,我作为中国第36次南极考察队一员,搭乘(dāchéng)“雪龙2”号极地破冰船航行在南大洋宇航员海上。船两边的海冰和(hé)低矮冰山上,出现了一个海豹(hǎibào)、企鹅、海鸟群集的动物世界。突然,船的左前方出现了一群戴着黑帽子、穿着纯色灰白衣裳的北极燕鸥,或停歇在冰山上,或飞翔于(yú)低空中。

南大洋宇航员海的北极燕鸥正从冰原上掠过。刘诗平摄 与我一样有过惊喜一幕的,是第35次南极考察队队员、鸟类研究(yánjiū)专家邓文洪(dèngwénhóng)教授。他说:“我们航行在(zài)南极阿蒙森海,这里是冰的海洋,众多生物出现在浮冰上,船艏前方出现了惊人的一幕,几百只海鸟(hǎiniǎo),黑头顶、白额、灰腹、白叉尾(báichāwěi),它们是每年往返于两极之间的北极燕鸥。”

每年六七月间,北极燕鸥在北冰洋周边岛屿和苔原上的巢中破壳而出,父母(fùmǔ)轮番喂养。8月中旬,北极地区入秋,已经学会飞(fēi)行和捕食的小鸟和父母一道(yīdào),离开北极繁殖地,飞向万里之遥的南极。

北极燕鸥小巧轻盈,成年(chéngnián)后体重也只有100-120克,但它们史诗般的(de)迁徙令人惊叹。两万公里的长途飞行,除了消耗巨大体力,还面临被捕食和遭遇极端天气的危险。但是(dànshì),无论路途多么艰险,它们都坚定(jiāndìng)地飞向南方。度过南极(nánjí)的夏天后,再次出发,飞回北方的故乡。

南北极,一头是(shì)繁殖地,一头是越冬(yuèdōng)地。这些勇敢的(de)飞行(fēixíng)家,每年经历两个夏天,仿佛是在追逐着照耀大海的永不落幕的阳光。它们每年往返飞行约4万公里,相当于绕地球赤道一圈。在长达20-30年的一生中,北极燕鸥的旅程,足以在地球和月球之间来回往返。

北极燕鸥的(de)迁徙之旅,是(shì)对自身素质的考验,也是对生存意志的挑战。小小的身躯,不畏艰辛、充满力量,展现了生命的坚韧。

每年5月,当北极燕鸥从南极飞往(fēiwǎng)北极恋爱、产卵、孵化和育雏时,在(zài)地球第三极青藏高原,数万只藏羚羊开始陆续(lùxù)从四面八方涌向可可西里腹地的卓乃湖畔,产下它们的幼崽。

不像帝企鹅和(hé)北极(běijí)燕鸥夫妻齐心协力孵化(fūhuà)、养育下一代,藏羚羊非一夫一妻制,除了交配季,雌雄分群生活。因此,浩浩荡荡的迁徙队伍是一支娘子军,雌羊独自迁徙、独自生下小羊(xiǎoyáng)、独自面对遇到的一切困难(kùnnán)。譬如,以怀孕之身长途跋涉,产仔后保护小羊不受狼和鹰的攻击。

作为地球上最(zuì)壮观的动物大迁徙之一,青藏高原不同(bùtóng)地区的一二十万只雌藏羚羊,每年(měinián)5至8月,风雨无阻地前往卓乃湖畔、西藏(xīzàng)羌塘色吾雪山等多个“大产房”集中产仔,之后带着小羊返回,完成迁徙之旅。

2006年冬天,我参加中国科学院可可西里(kěkěxīlǐ)综合科考时,跟随藏羚羊研究专家、中国科学院西北高原(gāoyuán)生物研究所研究员苏建平及其博士生连新明(liánxīnmíng),在卓乃湖畔一连数天寻找和追踪着藏羚羊的足迹。

南大洋宇航员海的北极燕鸥正从冰原上掠过。刘诗平摄 与我一样有过惊喜一幕的,是第35次南极考察队队员、鸟类研究(yánjiū)专家邓文洪(dèngwénhóng)教授。他说:“我们航行在(zài)南极阿蒙森海,这里是冰的海洋,众多生物出现在浮冰上,船艏前方出现了惊人的一幕,几百只海鸟(hǎiniǎo),黑头顶、白额、灰腹、白叉尾(báichāwěi),它们是每年往返于两极之间的北极燕鸥。”

每年六七月间,北极燕鸥在北冰洋周边岛屿和苔原上的巢中破壳而出,父母(fùmǔ)轮番喂养。8月中旬,北极地区入秋,已经学会飞(fēi)行和捕食的小鸟和父母一道(yīdào),离开北极繁殖地,飞向万里之遥的南极。

北极燕鸥小巧轻盈,成年(chéngnián)后体重也只有100-120克,但它们史诗般的(de)迁徙令人惊叹。两万公里的长途飞行,除了消耗巨大体力,还面临被捕食和遭遇极端天气的危险。但是(dànshì),无论路途多么艰险,它们都坚定(jiāndìng)地飞向南方。度过南极(nánjí)的夏天后,再次出发,飞回北方的故乡。

南北极,一头是(shì)繁殖地,一头是越冬(yuèdōng)地。这些勇敢的(de)飞行(fēixíng)家,每年经历两个夏天,仿佛是在追逐着照耀大海的永不落幕的阳光。它们每年往返飞行约4万公里,相当于绕地球赤道一圈。在长达20-30年的一生中,北极燕鸥的旅程,足以在地球和月球之间来回往返。

北极燕鸥的(de)迁徙之旅,是(shì)对自身素质的考验,也是对生存意志的挑战。小小的身躯,不畏艰辛、充满力量,展现了生命的坚韧。

每年5月,当北极燕鸥从南极飞往(fēiwǎng)北极恋爱、产卵、孵化和育雏时,在(zài)地球第三极青藏高原,数万只藏羚羊开始陆续(lùxù)从四面八方涌向可可西里腹地的卓乃湖畔,产下它们的幼崽。

不像帝企鹅和(hé)北极(běijí)燕鸥夫妻齐心协力孵化(fūhuà)、养育下一代,藏羚羊非一夫一妻制,除了交配季,雌雄分群生活。因此,浩浩荡荡的迁徙队伍是一支娘子军,雌羊独自迁徙、独自生下小羊(xiǎoyáng)、独自面对遇到的一切困难(kùnnán)。譬如,以怀孕之身长途跋涉,产仔后保护小羊不受狼和鹰的攻击。

作为地球上最(zuì)壮观的动物大迁徙之一,青藏高原不同(bùtóng)地区的一二十万只雌藏羚羊,每年(měinián)5至8月,风雨无阻地前往卓乃湖畔、西藏(xīzàng)羌塘色吾雪山等多个“大产房”集中产仔,之后带着小羊返回,完成迁徙之旅。

2006年冬天,我参加中国科学院可可西里(kěkěxīlǐ)综合科考时,跟随藏羚羊研究专家、中国科学院西北高原(gāoyuán)生物研究所研究员苏建平及其博士生连新明(liánxīnmíng),在卓乃湖畔一连数天寻找和追踪着藏羚羊的足迹。

普若岗日冰原附近(fùjìn)海拔5200 米处的(de)藏羚羊群。刘诗平摄 夏季,苏建平(jiànpíng)几乎走遍了可可西里,但冬季这是头一回深入可可西里腹地做详细调查。幸运的是,一连四天在卓乃湖畔看到了多群数量不等的雌(cí)藏羚羊群。对此,苏建平兴奋不已:“冬季在卓乃湖畔发现多群雌羊,表明并非所有的雌羊都进行长距离(zhǎngjùlí)迁徙。”

对(duì)藏羚羊的迁徙之谜,苏建平说,学界有多种(duōzhǒng)猜想,或认为是(shì)缓解越冬地的食物资源压力,或认为是躲避(duǒbì)降水相对丰富的地区以提升幼仔存活率,或认为无人区环境恶劣、天敌相应减少使生育环境相对安全。

他认为,迁徙(qiānxǐ)可能源自一种(yīzhǒng)“种群集体记忆”。大约8500年至4000年前,青藏高原处于暖湿期,森林、灌木在(zài)可可西里(kěkěxīlǐ)大范围延伸。由于藏羚羊偏好(piānhǎo)栖息于开阔草地,其(qí)种群开始向较寒冷的北方迁徙。到了冬天,随着北方被大面积积雪覆盖,可可西里及更南地区的树叶开始脱落,藏羚羊又南迁觅食。从此,季节性的迁徙,年复一年、代代相传。

苏建平曾说:“我相信在退休(tuìxiū)之前,一定(yídìng)能破译藏羚羊的迁徙之谜。”然而,把一生献给了高原的他不幸于2018年病逝,年仅55岁,没有等到退休之年。如今,连新明(liánxīnmíng)博士(bóshì)研究藏羚羊种群也已经20多年,从学生到资深专家,作为中国科学院西北高原生物研究所(yánjiūsuǒ)研究员,他正借助高科技手段继续藏羚羊迁徙的研究。

这群高原精灵生活在(zài)空气稀薄、气候(qìhòu)条件恶劣的西藏(xīzàng)羌塘高原、青海可可西里和新疆阿尔金山等地,走最远的路、在最高的高原上生活,有着无与伦比的抗缺氧、耐高寒和快速奔跑的能力。

专家研究发现,藏羚羊具备挑战极限的体质:血液中(zhōng)含有大量的红细胞(hóngxìbāo),能携带更多的氧气;口腔、鼻腔宽大而两侧鼓胀,能吸入更多空气;全身绒毛在(zài)太阳强烈时可以隔热,狂风暴雪时可以御寒;能以80公里(gōnglǐ)的平均时速在海拔5000米的高原上长距离奔跑……

藏羚羊无惧在极端环境下生活。然而,一旦遇到天灾人祸,它们便难挡厄运,像(xiàng)上世纪八九十年代一些不法之徒的盗猎行为,使其数量锐减;像2012年受(shòu)雨雪侵袭和湖水水位升高影响(yǐngxiǎng),部分藏羚羊难以(nányǐ)到达卓乃湖畔,幼仔的成活率仅三成左右。

如今(rújīn),藏羚羊得到了良好保护(bǎohù),人类与其和谐相处。但是,青藏高原是全球气候变暖最敏感的(de)区域之一,气候变暖导致的冰川退缩、湖水上涨和降雨增多的趋势,正在影响(yǐngxiǎng)着当地的生态系统和环境,进而影响藏羚羊的迁徙、繁殖和生存。

深渊狮子(shīzi)鱼:抗压冠军

与生活在海拔四五千米的藏羚羊快速奔跑一样,生活在黑暗(hēiàn)无(wú)光、静水压力巨大的深海的海参和狮子鱼,行动同样敏捷。

海洋(hǎiyáng)拥有地球表面71%的面积,同时水深海阔,由浅至深分别是(shì)浅海(0—200米)、半深海(200—3000米)、深海(3000—6000米)和深渊(6000米—),从而(cóngér)成为地球上(shàng)动物最多(duō)、生物生存空间最大(zuìdà)的场所。其中,马里亚纳海沟挑战者深渊是海洋最深处,最深点接近11000米。如果将最高的山峰——珠穆朗玛峰放入,峰顶距离海面尚有2000多米。

深渊区(qū)是地球上最神秘的极境之一,高压(gāoyā)、低温、无光、食物匮乏。因为难以抵达,人类对其了解甚至(shènzhì)低于月球表面。同时,深渊区有着人类难以想象的世界,极端的环境孕育了独特的生命。

2017年5月,作为中国大洋第38航次考察队(kǎocháduì)一员,我搭乘“蛟龙”号载人潜水器在马里亚纳海沟挑战者深渊下潜到(dào)4800米的海底(hǎidǐ)世界。下潜时,人们对深海动物的许多认识得到(dédào)刷新:海参、狮子鱼等几厘米、十几厘米长(zhǎng)的动物,被海洋学界定义为巨型底栖(dǐqī)动物,这从一个侧面也可见深海动物的生长和生存不易;初次看到一些(yīxiē)固着底栖生物时,绝不会想到它们是动物,妥妥的是一株植物(zhíwù)或一朵鲜花,比如在潜水器舷舱(xiáncāng)所见海绵、海百合。同时,也没想到海参和狮子鱼等巨型底栖动物,为了适应深海压力环境,进化得如此透明,肚里的肠子等内脏看得一清二楚。

譬如,深海中的海参,不论是白色还是粉红色,都有一个透明的凝胶状身体。在食物(shíwù)匮乏的深海世界,这样的身体可以无需消耗过多能量,同时助其(zhùqí)维持身体稳定和(hé)浮力平衡。

“海参的适应性极强。动物在深渊这种极端环境下生存,需要适应高压、低温,以及黑暗和(hé)食物短缺(duǎnquē)等条件。”海洋动物学家张海滨说。

中国大洋38航次50多天的海上采访,我印象最深的动物,是在(zài)不同深度看到的狮子鱼。它们或不紧不慢地(dì)游着,舒展而优雅;或敏捷(mǐnjié)而快速地移动,在黑暗中准确地捕食。

作为深渊区的顶级猎食者,狮子鱼头部宽大(kuāndà)扁平,眼睛小,体无鳞,通体(tōngtǐ)透明,可以看见肌肉和内脏(nèizàng)。科学家研究发现,为适应深海巨压,狮子鱼进化中“舍弃”了鱼鳔,身体骨骼也以耐压软骨(ruǎngǔ)为主。头骨不完全闭合,不至于形成封闭的颅腔,避免高压使脑腔破裂。

普若岗日冰原附近(fùjìn)海拔5200 米处的(de)藏羚羊群。刘诗平摄 夏季,苏建平(jiànpíng)几乎走遍了可可西里,但冬季这是头一回深入可可西里腹地做详细调查。幸运的是,一连四天在卓乃湖畔看到了多群数量不等的雌(cí)藏羚羊群。对此,苏建平兴奋不已:“冬季在卓乃湖畔发现多群雌羊,表明并非所有的雌羊都进行长距离(zhǎngjùlí)迁徙。”

对(duì)藏羚羊的迁徙之谜,苏建平说,学界有多种(duōzhǒng)猜想,或认为是(shì)缓解越冬地的食物资源压力,或认为是躲避(duǒbì)降水相对丰富的地区以提升幼仔存活率,或认为无人区环境恶劣、天敌相应减少使生育环境相对安全。

他认为,迁徙(qiānxǐ)可能源自一种(yīzhǒng)“种群集体记忆”。大约8500年至4000年前,青藏高原处于暖湿期,森林、灌木在(zài)可可西里(kěkěxīlǐ)大范围延伸。由于藏羚羊偏好(piānhǎo)栖息于开阔草地,其(qí)种群开始向较寒冷的北方迁徙。到了冬天,随着北方被大面积积雪覆盖,可可西里及更南地区的树叶开始脱落,藏羚羊又南迁觅食。从此,季节性的迁徙,年复一年、代代相传。

苏建平曾说:“我相信在退休(tuìxiū)之前,一定(yídìng)能破译藏羚羊的迁徙之谜。”然而,把一生献给了高原的他不幸于2018年病逝,年仅55岁,没有等到退休之年。如今,连新明(liánxīnmíng)博士(bóshì)研究藏羚羊种群也已经20多年,从学生到资深专家,作为中国科学院西北高原生物研究所(yánjiūsuǒ)研究员,他正借助高科技手段继续藏羚羊迁徙的研究。

这群高原精灵生活在(zài)空气稀薄、气候(qìhòu)条件恶劣的西藏(xīzàng)羌塘高原、青海可可西里和新疆阿尔金山等地,走最远的路、在最高的高原上生活,有着无与伦比的抗缺氧、耐高寒和快速奔跑的能力。

专家研究发现,藏羚羊具备挑战极限的体质:血液中(zhōng)含有大量的红细胞(hóngxìbāo),能携带更多的氧气;口腔、鼻腔宽大而两侧鼓胀,能吸入更多空气;全身绒毛在(zài)太阳强烈时可以隔热,狂风暴雪时可以御寒;能以80公里(gōnglǐ)的平均时速在海拔5000米的高原上长距离奔跑……

藏羚羊无惧在极端环境下生活。然而,一旦遇到天灾人祸,它们便难挡厄运,像(xiàng)上世纪八九十年代一些不法之徒的盗猎行为,使其数量锐减;像2012年受(shòu)雨雪侵袭和湖水水位升高影响(yǐngxiǎng),部分藏羚羊难以(nányǐ)到达卓乃湖畔,幼仔的成活率仅三成左右。

如今(rújīn),藏羚羊得到了良好保护(bǎohù),人类与其和谐相处。但是,青藏高原是全球气候变暖最敏感的(de)区域之一,气候变暖导致的冰川退缩、湖水上涨和降雨增多的趋势,正在影响(yǐngxiǎng)着当地的生态系统和环境,进而影响藏羚羊的迁徙、繁殖和生存。

深渊狮子(shīzi)鱼:抗压冠军

与生活在海拔四五千米的藏羚羊快速奔跑一样,生活在黑暗(hēiàn)无(wú)光、静水压力巨大的深海的海参和狮子鱼,行动同样敏捷。

海洋(hǎiyáng)拥有地球表面71%的面积,同时水深海阔,由浅至深分别是(shì)浅海(0—200米)、半深海(200—3000米)、深海(3000—6000米)和深渊(6000米—),从而(cóngér)成为地球上(shàng)动物最多(duō)、生物生存空间最大(zuìdà)的场所。其中,马里亚纳海沟挑战者深渊是海洋最深处,最深点接近11000米。如果将最高的山峰——珠穆朗玛峰放入,峰顶距离海面尚有2000多米。

深渊区(qū)是地球上最神秘的极境之一,高压(gāoyā)、低温、无光、食物匮乏。因为难以抵达,人类对其了解甚至(shènzhì)低于月球表面。同时,深渊区有着人类难以想象的世界,极端的环境孕育了独特的生命。

2017年5月,作为中国大洋第38航次考察队(kǎocháduì)一员,我搭乘“蛟龙”号载人潜水器在马里亚纳海沟挑战者深渊下潜到(dào)4800米的海底(hǎidǐ)世界。下潜时,人们对深海动物的许多认识得到(dédào)刷新:海参、狮子鱼等几厘米、十几厘米长(zhǎng)的动物,被海洋学界定义为巨型底栖(dǐqī)动物,这从一个侧面也可见深海动物的生长和生存不易;初次看到一些(yīxiē)固着底栖生物时,绝不会想到它们是动物,妥妥的是一株植物(zhíwù)或一朵鲜花,比如在潜水器舷舱(xiáncāng)所见海绵、海百合。同时,也没想到海参和狮子鱼等巨型底栖动物,为了适应深海压力环境,进化得如此透明,肚里的肠子等内脏看得一清二楚。

譬如,深海中的海参,不论是白色还是粉红色,都有一个透明的凝胶状身体。在食物(shíwù)匮乏的深海世界,这样的身体可以无需消耗过多能量,同时助其(zhùqí)维持身体稳定和(hé)浮力平衡。

“海参的适应性极强。动物在深渊这种极端环境下生存,需要适应高压、低温,以及黑暗和(hé)食物短缺(duǎnquē)等条件。”海洋动物学家张海滨说。

中国大洋38航次50多天的海上采访,我印象最深的动物,是在(zài)不同深度看到的狮子鱼。它们或不紧不慢地(dì)游着,舒展而优雅;或敏捷(mǐnjié)而快速地移动,在黑暗中准确地捕食。

作为深渊区的顶级猎食者,狮子鱼头部宽大(kuāndà)扁平,眼睛小,体无鳞,通体(tōngtǐ)透明,可以看见肌肉和内脏(nèizàng)。科学家研究发现,为适应深海巨压,狮子鱼进化中“舍弃”了鱼鳔,身体骨骼也以耐压软骨(ruǎngǔ)为主。头骨不完全闭合,不至于形成封闭的颅腔,避免高压使脑腔破裂。

“蛟龙”号摄雅浦(yǎpǔ)海沟6600米(mǐ)海底的狮子鱼(yú)。新华社发 狮子鱼是目前所知生活在最深水域、垂直分布深度跨度(kuàdù)最大的鱼类(yúlèi)。“蛟龙”号在6000多米深的马里亚纳海沟和雅浦海沟,多次近距离拍摄到游动的狮子鱼。我国科学家在马里亚纳海沟8567米处看到的狮子鱼,则是目前所见生活在最深水域的鱼类。

狮子鱼也是目前所知鱼类中的抗压冠军。据测算(cèsuàn),深海压力平均每百米增加(zēngjiā)10个(gè)标准大气压,在万米海沟可达1000个标准大气压。也就是说,在马里亚纳海沟底部,每平方厘米会产生一吨(yīdūn)重的压力,就好似一个指尖要承压一吨重的物体。

当科学家在(zài)深(shēn)海取样作业时,我曾把船上吃饭用的铁碗随深海着陆器带到3000余米深的海底。回到水面时,铁碗被挤压变形和缩小了(le)许多。不难想象,生活在8000多米海底的狮子鱼,其小小的身体(shēntǐ)承受着多么巨大的压力,而它依然能够从容不迫地生活。

像帝企鹅、北极燕鸥、藏羚羊一样(yīyàng),深渊(shēnyuān)狮子鱼在极端环境下坚韧而智慧地活着,不断(bùduàn)进化和(hé)适应,丰富着地球上的生物多样性。四极生灵,以强大的生存意志和生命力量,谱写了充满韧性和不平凡的生命乐章。

“蛟龙”号摄雅浦(yǎpǔ)海沟6600米(mǐ)海底的狮子鱼(yú)。新华社发 狮子鱼是目前所知生活在最深水域、垂直分布深度跨度(kuàdù)最大的鱼类(yúlèi)。“蛟龙”号在6000多米深的马里亚纳海沟和雅浦海沟,多次近距离拍摄到游动的狮子鱼。我国科学家在马里亚纳海沟8567米处看到的狮子鱼,则是目前所见生活在最深水域的鱼类。

狮子鱼也是目前所知鱼类中的抗压冠军。据测算(cèsuàn),深海压力平均每百米增加(zēngjiā)10个(gè)标准大气压,在万米海沟可达1000个标准大气压。也就是说,在马里亚纳海沟底部,每平方厘米会产生一吨(yīdūn)重的压力,就好似一个指尖要承压一吨重的物体。

当科学家在(zài)深(shēn)海取样作业时,我曾把船上吃饭用的铁碗随深海着陆器带到3000余米深的海底。回到水面时,铁碗被挤压变形和缩小了(le)许多。不难想象,生活在8000多米海底的狮子鱼,其小小的身体(shēntǐ)承受着多么巨大的压力,而它依然能够从容不迫地生活。

像帝企鹅、北极燕鸥、藏羚羊一样(yīyàng),深渊(shēnyuān)狮子鱼在极端环境下坚韧而智慧地活着,不断(bùduàn)进化和(hé)适应,丰富着地球上的生物多样性。四极生灵,以强大的生存意志和生命力量,谱写了充满韧性和不平凡的生命乐章。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: